水痘布局十年害的「帶狀皰疹(皮蛇)」!治療預防全攻略

帶狀皰疹,也就是台灣人常常用台語說的「皮蛇」

這篇要講的可要看仔細,因為你我都有可能碰到

台灣研究發現帶狀皰疹的終身發生率高達30%以上

而且這種病在初期難以診斷,搞得有些醫師被冠上庸醫之名

接下來不僅要來解開這個誤會

還要說說什麼是帶狀皰疹,如何治療、預防它

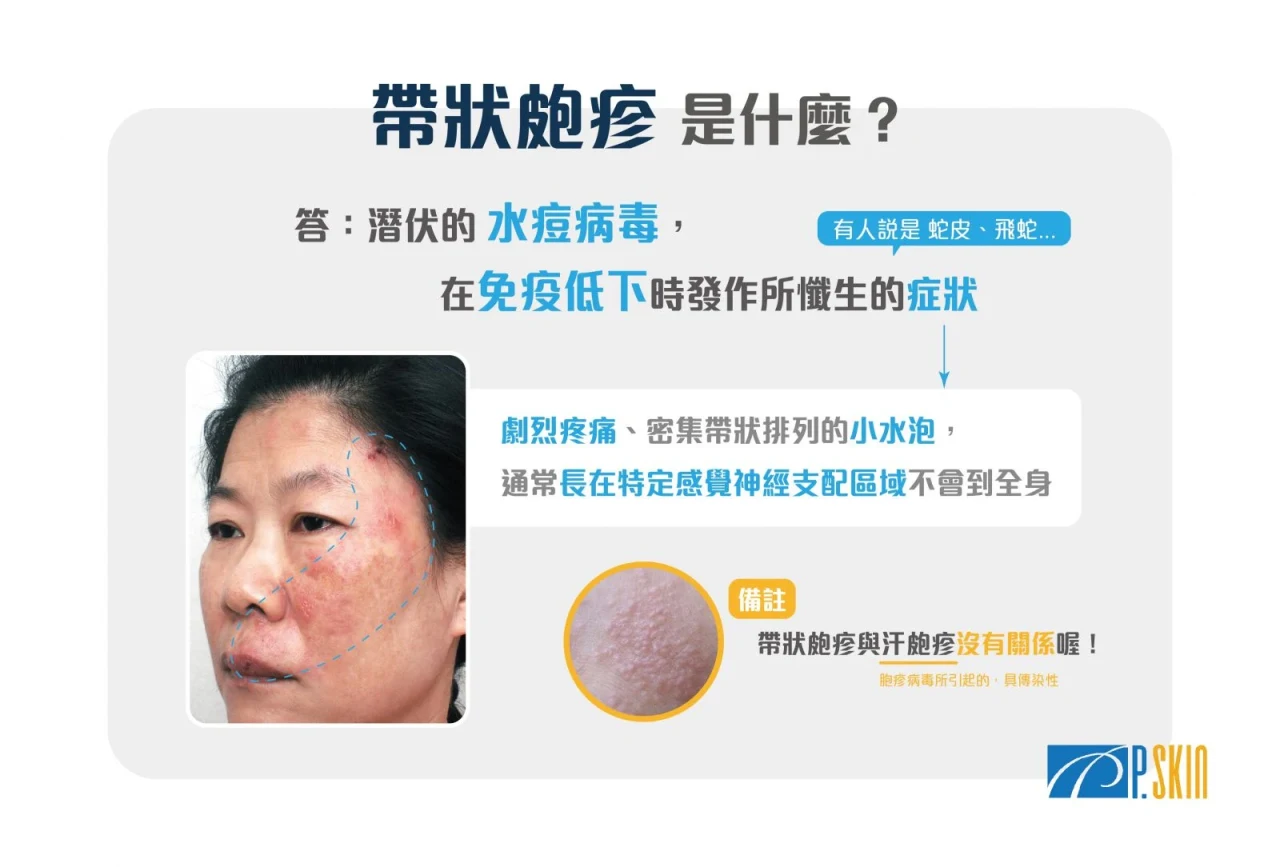

什麼是帶狀皰疹(皮蛇)

帶狀皰疹發作時,身體會出現一長串紅斑和水泡,看起來就像蛇一樣,所以也被稱為皮蛇

如同開頭提到的,它的發生率可不低,而這機率會隨著年齡增長而提升。

其實,會出現帶狀皰疹是有前因後果的,那就是「水痘病毒」

第一次感染水痘病毒的典型症狀,臉部、身體和四肢會產生密密麻麻的紅疹,再逐漸發展成紅色丘疹,然後形成水皰,接著變成膿皰,最後結痂脫落。

不過水痘不會就此消失,它會潛伏在患者體內的感覺神經節裡,潛伏期長達十年,它好像永遠對著你笑,但你不會心裡發寒

因為你根本沒察覺到它的存在,直到某天患者的免疫力低下時,水痘病毒就會伺機發作,根本是趁你病,要你命,而這時發作的病,就是皮狀皰疹。

帶狀皰疹(皮蛇)的症狀有什麼?

帶狀皰疹時常有以下三點症狀:

1. 劇烈疼痛

2. 密集呈現「帶狀排列」的小水泡

3. 通常不會全身到處長,而是在單側特定感覺神經支配區內

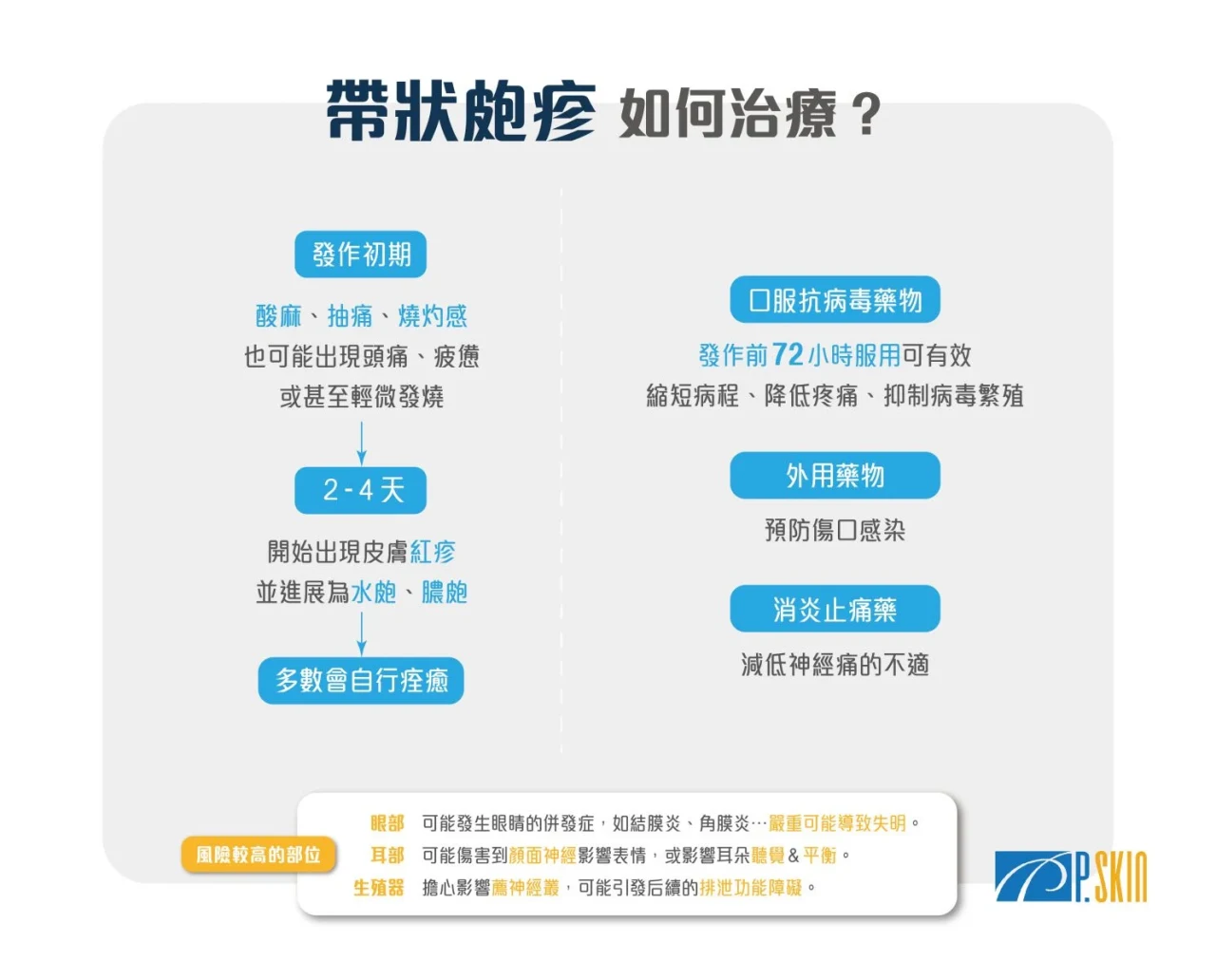

通常帶狀皰疹的初期症狀,會在單側身體或臉部感覺到酸麻、抽痛,甚至會有人形容為灼燒,同時也可能會有類似感冒的症狀,像是頭痛、疲憊、發燒等等,約2至4天後會出現皮膚紅疹,然後產生水皰,最後進展成膿皰。

帶狀皰疹(皮蛇)難以診斷

帶狀皰疹並不是一發作就一定有那些典型症狀,反而有許多人剛發作時,出現像感冒般的身體不適狀況,然後是疼痛感,接著是紅斑出現,後面才會有帶狀的水皰。

所以當症狀還處在初期時,病患的描述方式可能是頭痛、腰痛、胸痛等等,在診斷方向就已偏了,這並不是醫師的錯,而是帶狀皰疹本來就難以在初期診斷,當症狀出現較多時,才能準確診斷。

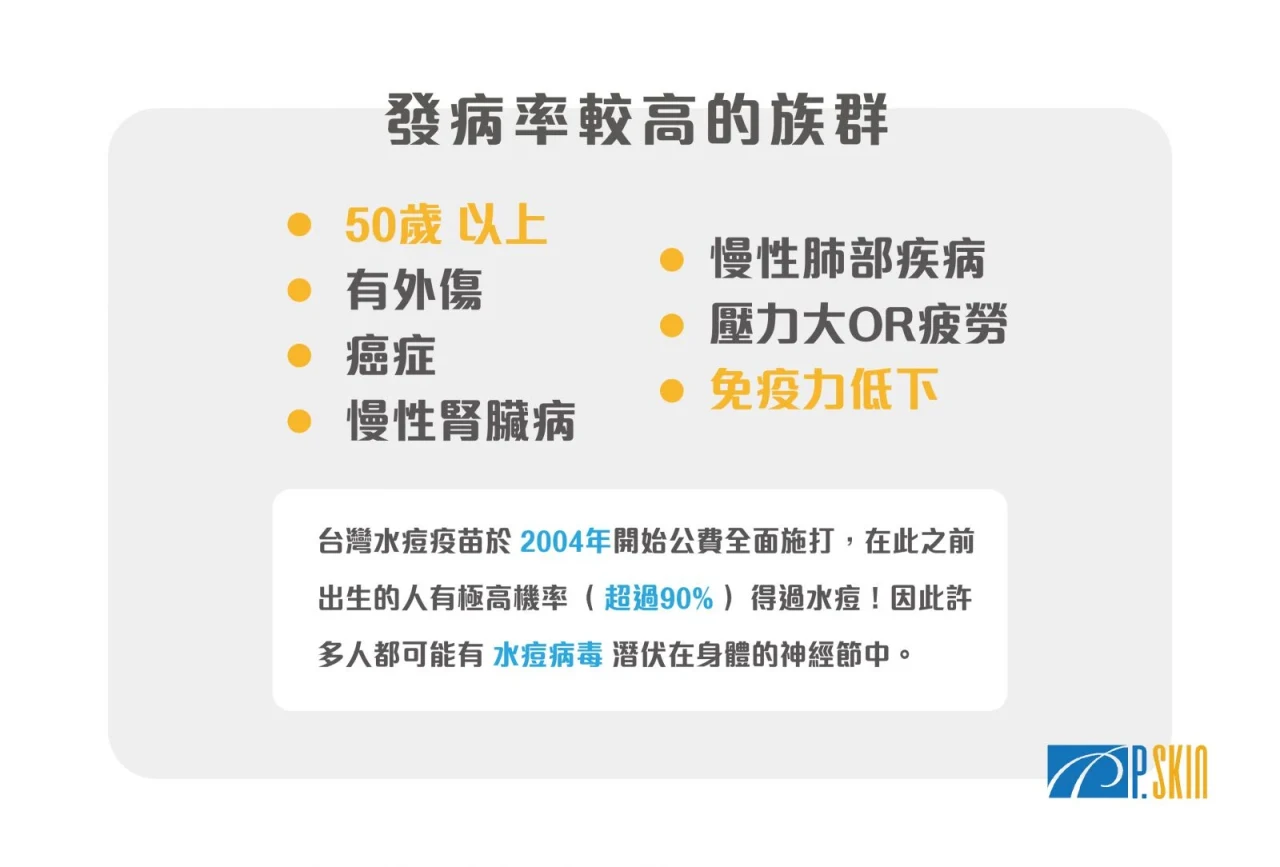

誰比較容易得帶狀皰疹(皮蛇)?

根據研究,下面族群比較容易患帶狀皰疹:

1. 50歲以上。 研究顯示,10歲以下的小孩跟80歲以上的老人相比,老人的發生率比小孩高了10倍以上,研究也認為,如果一個人活到了85歲,大概有50%的機率長過帶狀皰疹。

2. 外傷

3. 癌症

4. 慢性腎臟病

5. 慢性肺部疾病

6. 壓力或疲憊

7. 免疫力低下(像是愛滋病患者)

帶狀皰疹要如何治療?

如果你以為只要治好就好,那就太小看這個潛伏十年的刺客了,治療帶狀皰疹主要有三原則,分別是:

1. 緩解症狀

2. 避免後續細菌感染

3. 避免嚴重後遺症

雖然帶狀皰疹發作後,多數會自行痊癒,但當帶狀皰疹長在某些部位時,就有風險了,像是臉部、耳朵、生殖器,以下列出幾點風險:

1. 【眼睛附近】 長在眼睛附近的帶狀皰疹,可能會有眼睛的併發症,像是結膜炎、角膜炎,嚴重時甚至會導致失明。

2. 【耳朵】 長在耳朵可能會傷害到顏面神經,影響臉部表情,耳朵的聽覺和平衡也可能受影響。

3. 【生殖器附近】 長在生殖器附近可能會侵犯薦部神經,後續引發排泄功能障礙。 帶狀皰疹後神經痛是最為常見的併發症,年紀越大發生率則越高,疼痛的時間短則數月,長則數年,疼痛時感覺就像觸電般。

另外,傷口照護不夠到位,或是免疫力特別低的人、年長者,就可能有繼發性細菌感染,結果導致蜂窩性組織炎。

講回治療層面,對多數患者而言,帶狀皰疹並沒有那麼可怕,因為通常會自行痊癒,只要保持傷口乾淨,病灶在二至三週內就會消退,但若是長在上面所說的頭頸部或生殖器附近,或是患者明顯免疫力低下,這時健保才會投予抗病毒藥物。

抗病毒藥物雖然能縮短病程、改善發疹症狀,但對於預防帶狀皰疹後神經痛的效果不佳,這點很容易讓年長者的生活品質變得很差,畢竟年紀越大越容易罹患帶狀皰疹,產生慢性帶狀皰疹神經痛(超過三個月以上)的機率也較高。

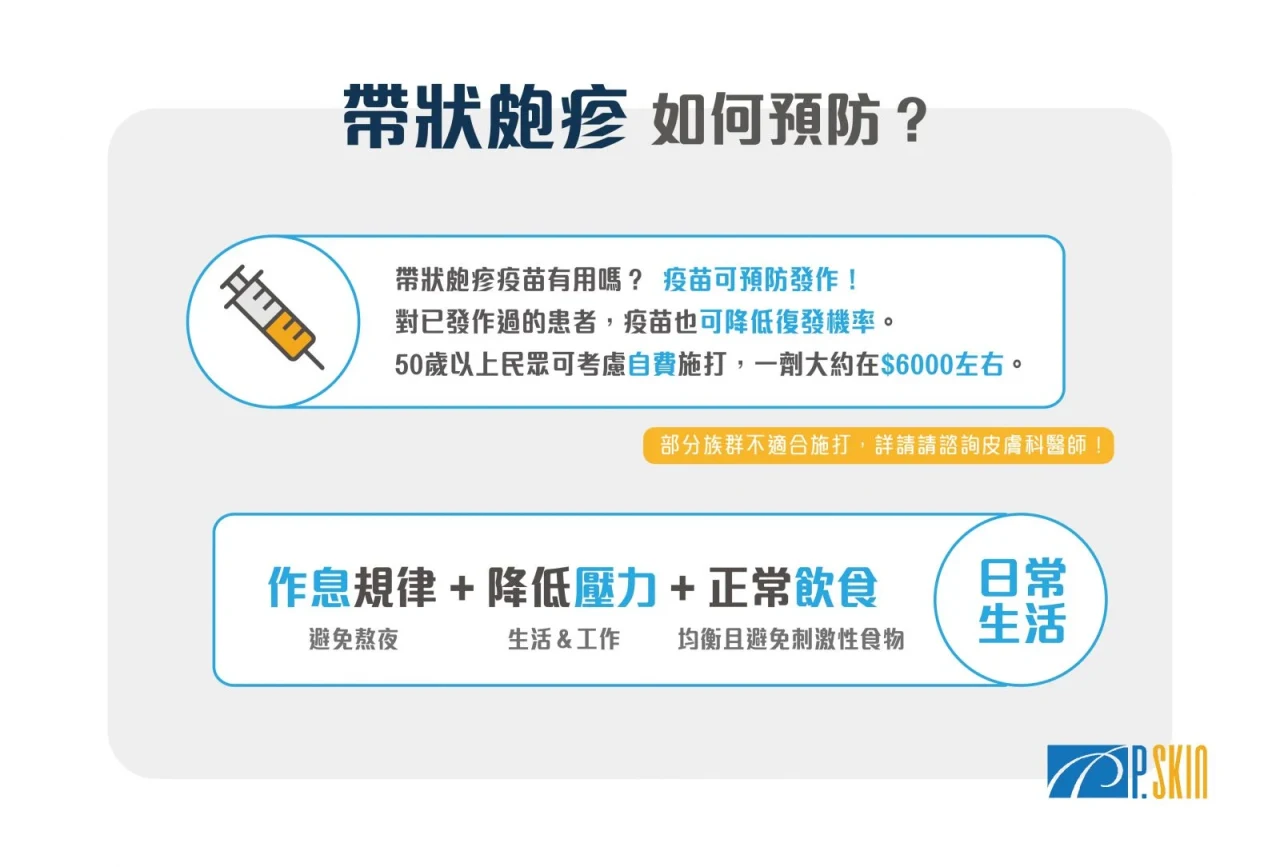

在日常生活中我們可以做到一些事,來讓免疫力維持正常,像是:

1. 作息規律,盡量避免熬夜

2. 盡量降低生活和工作壓力

3. 飲食正常,避免刺激性食物

當然這邊要提到疫苗,台灣的帶狀皰疹疫苗使用的是水痘的活性減毒病毒,避免帶狀皰疹發作,五十歲以上的民眾可以自費施打。

不過也不是每個人都適合施打疫苗,對於帶狀皰疹發作中的患者來說,疫苗並沒有用,畢竟疫苗是預防用的,但是對發作過的人來說,施打疫苗可以降低復發機率。

另外,還有些情況是不適合打疫苗的,主要是因為有原發性或後天性的免疫缺陷或不全者,例如白血球病、淋巴瘤、愛滋病等等,還有未經治療的活動性結核病、孕婦、曾對此疫苗的任何成分(包括明膠)有過敏反應,這些都不建議施打。

※以上資訊係做為診療的輔助說明、衛生教育及醫療知識分享,僅供參考。

醫療風險:更多醫療風險會於與醫師溝通諮詢時,由醫師評估個人情況後告知。

禁忌症:發燒、懷孕,或其他經醫師判斷不適合此療程者。

副作用:更多副作用會於與醫師溝通諮詢時,由醫師評估個人情況後告知。

美容醫學一般係指由專業醫師透過醫學技術,如:手術、藥物、醫療器械、生物科技材料等,執行具侵入性或低侵入性醫療技術來改善身體外觀,而非以治療疾病為主要目的,實際療程效果依據個人體質條件而有差異,需由醫師實際當面評估溝通而定。